- by by 编辑

- 2022-03-09 15:20:37

医美概念股火爆引来券商分析师“跨界出圈”:零售、服装、房地产、食品饮料行业团队都来“蹭热点”了!

医美概念股火爆引来券商分析师“跨界出圈”:零售、服装、房地产、食品饮料行业团队都来“蹭热点”了!,每经记者 王海慜 每经编辑 何剑岭 图片来源:摄图网 A股市场的这轮结构性行情已经持续了两年多时间,每逢市场有阶段性热点,各券商的卖方分析师们总是不会放过这样的“展业良机”,有些行业分析师为了吸……

- by 每经网

- 2021-05-25 15:15:38

每经记者 王海慜 每经编辑 何剑岭

图片来源:摄图网

A股市场的这轮结构性行情已经持续了两年多时间,每逢市场有阶段性热点,各券商的卖方分析师们总是不会放过这样的“展业良机”,有些行业分析师为了吸引流量甚至不惜“出圈”荐股。

为了紧跟去年下半年以来横空出世的医美概念股的市场机会,各大券商研究所也纷纷做出了相关部署,例如一些大型券商近来成立了专门研究化妆品、医美行业的团队,而这样的团队大多脱胎于原来的零售、纺织服装等研究团队。

如果说零售、纺织服装、社会服务等行业的分析师过去也是“跨界”研究的常客,那么牛股扎堆的食品饮料行业分析师“跨界”研究医美就显得不太寻常了。

多个医美行业专场策略会举行

近期,券商行业的中期策略会扎堆举行,医美行业作为时下A股最热门的几条赛道之一,自然成了这些策略会的关键词。

例如近日,国信证券在上海举办的2021年中期策略会上,就邀请了某专家发表主题为《医美美妆行业的发展前景》的演讲。

而一些不满足于中期策略会这样的“常规动作”且研究所实力较强的券商,也纷纷开始策划一些医美行业专场策略会。

据了解,今天(5月25日),一场由海通证券医药、批零行业联合举办的医美行业策略会将在深圳举行。此次策略会邀请了十余家医美行业上市公司及资深行业专家。

另据了解,5月末,兴业证券将在北京举办“消费升级+健康美丽”专题策略会,多家医美、医药消费品、医疗服务、连锁药店公司及行业专家将参会。

值得一提的是,记者注意到,最近还有一些券商针对客户专门建立了所谓的“医美群”。例如,据了解,浙商证券研究所最近就专门成立了“医美群”,为研究所客户提供服务。

而这一切都源于在近一年的时间里,医美行业在A股市场的热度持续上升。以机构调研为例,据Choice数据统计,今年4月以来有多达248家机构对奥园美谷进行了调研;此外还有189家机构调研了另一只医美概念股华东医药,而这两只医美概念股今年4月以来的机构接待量都挤进了全部A股的前40位。相比之下,在2020年全年,仅有7家机构调研了奥园美谷。

分析师纷纷跨行业蹭医美热点

为了紧跟去年下半年以来横空出世的医美概念股的市场机会,各大券商研究所也纷纷做出了相关部署。例如国泰君安、申万宏源等券商近来都成立了专门研究化妆品、医美行业的团队,而这样的团队大多脱胎于原来的零售、纺织服装等研究团队。

还有一些券商研究所的零售、社会服务等行业的分析师干脆“兼职”研究起了医美行业。例如今年来,安信证券社会服务团队发布了多篇有关医美行业的深度报告,这些报告除了涉及对医美产业链的深度剖析外,还覆盖了医美行业的多个核心上市公司,如华熙生物、贝泰妮等。

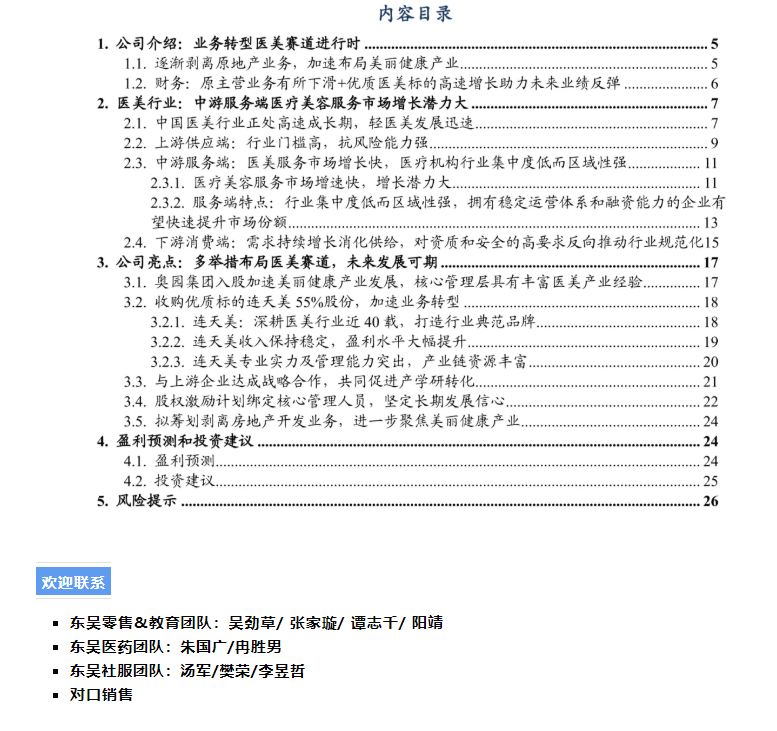

另外,本周东吴证券召开的中期策略会上,在大消费专场,东吴证券零售&教育团队首席分析师吴劲草就将率先发布一场关于“颜值经济”、内容涉及医美和化妆品的主题演讲。

图片来源:东吴证券零售&教育团队微信公众号

值得一提的是,东吴证券近期发布的一篇关于奥园美谷医美业务的深度研究报告,甚至还出现了零售&教育团队、医药团队、社服团队三个团队共同覆盖的情况。

对此,业内人士许先生向记者表示,在券商研究所内部,一些热门的上市公司往往会出现多个行业团队争抢覆盖的情况,如果某个团队或者团队首席在公司内部的话语权较强,那么他就有可能把对热门公司的覆盖全给抢过来。

图片来源:西南证券研究报告

此外记者注意到,近期部分传统周期行业的分析师也开始“染指”医美,例如一些券商的房地产行业研究员相继开始把目光聚焦于与房地产行业本身关系不大的医美行业。

兴业证券房地产行业首席分析师在今年4月下旬曾发布观点称:“医美机构行业正在发生革命性变化,产业链价值中最差的环节将迎来盈利能力历史性的向上改善,且不可逆转。因为上游竞争加剧,下游营销费用降低,龙头由投放流量到深耕会员的趋势不可逆转。这是一个万亿空间,却没有1%份额的公司的赛道,龙头成长空间巨大!”此外,之前兴业证券房地产团队还曾关注过行业内上市公司鲁商发展转型医美的相关情况。事实上,从2019年年底以来,各券商针对鲁商发展所发布的研报中,“化妆品”“医美”一直就是关键词。

无独有偶,西南证券地产团队在今年5月16日发布了一篇有关房地产行业上市公司苏宁环球的公司深度研究报告,其中的主要推荐逻辑为:公司将医美产业作为核心战略转型方向。中信建投房地产团队最近也针对苏宁环球发布了一篇类似的研报。

虽然从这些研报来看,苏宁环球从2016年就开始转型医美,不过截至目前仍然还是一家典型的房地产公司。据2020年年报披露,在苏宁环球全年42.87亿的营业收入中,来自房地产的有40.4亿,占比高达94%。

零售、纺织服装、社会服务等行业的分析师过去是“跨界”研究的常客,随着近年来诸如网红带货、MCN等热门概念的出现,一些券商的零售、社会服务行业分析师也会快速“转型”,转而研究这些风口上的新兴行业,而房地产分析师跨界研究医美则有行业受关注度低被迫“转型”的意味。这么看来,牛股扎堆的食品饮料行业分析师“跨界”研究医美就显得不太寻常了。

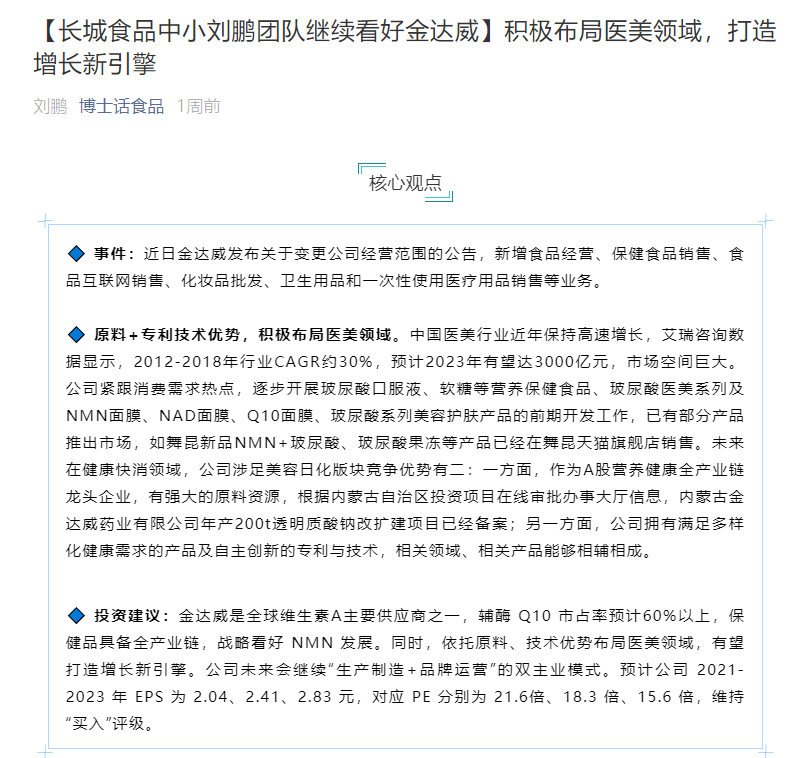

图片来源:长城证券食品饮料团队微信公众号

今年5月12日,长城证券食品饮料行业首席分析师刘鹏针对金达威发布了一篇题为《积极布局医美领域,打造增长新引擎》的研报。

金达威是全球维生素A、辅酶Q10主要供应商之一,并试图进军保健品。根据刘鹏发布的这份研报,金达威逐步开展玻尿酸口服液、软糖等营养保健食品、玻尿酸医美系列及NMN面膜、NAD面膜、Q10面膜、玻尿酸系列美容护肤产品的前期开发工作,已有部分产品推出市场。不过从金达威2020年的年报来看,相关医美产品占公司营收的比例还很低。而在之前近一年的时间内,长城证券食品饮料行业团队曾发布了近20篇关于金达威的研报,这些研报均没有涉及与医美相关的内容。

对于上述种种行业分析师“跨界”研究医美的现象,许先生认为:“从我的角度来看,这些分析师觉得这个行业确实是有机会,一个是需求有黏性,还就是医美这个行业空间足够大,成长的路径又可以看得比较长远,所以他们会尽量往这方面去靠。但是医美行业的核心公司,他们可能又够不到,所以如果自己研究的行业里面有一些边缘的公司正好在转型做医美,那就可以顺理成章地切入进去了。”

据他介绍,由于A股市场有的热门行业市场机会多,而有些传统周期性行业的市场机会则偏少,所以券商研究所内部各行业团队之间对某些热点行业上市公司的覆盖存在竞争关系。如果传统行业分析师要想覆盖一些热点行业的上市公司,可能有这样几种方式,“第一就是自己行业里面的公司向某个热点行业转型,比如有一些房地产公司向医美行业转型,房地产行业的研究员正好就可以覆盖。第二是其他团队挑剩下的、不想覆盖的公司,经过内部协调之后,他们这个组觉得公司还可以,愿意覆盖。另外,如果某个团队在公司内部的话语权足够强,那也可以在竞争中占得优势去覆盖一些比较热门的公司、行业。”

原文链接: http://www.zdm5.com/article-6216.html

本站声明:网站内容来源于网络,本站只提供存储,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)